札幌の高校受験を勝ち抜く夏にする!効果的な学習戦略

はじめに:札幌の受験生が知っておきたい「合格親方」流の学習哲学

北海道の公立高校受験を目指す中学1年生から3年生、そしてその保護者のための学習塾が「進学研究室」です。

学習習慣を変えることからはじめて内申ランクを伸ばすこと、そして、北海道学力コンクール(道コン)の活用を通じて実力を伸ばし、リアルの授業とオンラインの授業で札幌の地元の学習塾として生徒さんが本当にいきたい志望校合格へ導くことを目指しています。

授業では学習習慣を作ることを重視し、お子さんのタイプに合わせた1対1指導やグループコンサルティングを行っています。脳科学や加速学習の理論に基づき、個別に最適な学習方法をアドバイスしています。

特に、北海道の公立高校入試で最も重要とされる内申ランクを中学1・2年生で着実に伸ばし、中学3年生では道コンを最大限に活用して得点力を高めることを目標としています。

この学習戦略を合格親方としてアドバイスしています。30年以上の講師経験と1万組以上の親子との相談実績を持つからこそその経験を活かして、学習スキルとモチベーションに着目して学習のスタイルを作ってもらいます。、知識をドンドン詰め込むだけでなく、勉強を「苦痛から楽しみに変える」ことに重点を置き、そのための具体的なステップや習慣化の方法もお伝えしています。

札幌新陽高校で入試責任者を務め、ペーパーテスト廃止やオンライン入試導入などの入試改革を推進し、入学者数をV字回復させた実績もあります。こうした経験から、受験生を送り出す学習塾の立場だけではなく、受験生を受け入れる高校の立場も理解しているので、北海道・札幌の高校入試事情については深く理解していると考えています。

進学研究室の根幹をなすメッセージは、「学習習慣を変えて内申ランクを上げ、道コンを活用して実力を伸ばす」ことです。この考え方は、単一の目標達成にとどまらず、複数の重要な受験要素が「学習習慣」によって有機的につながっていることを示しています。成績上位の生徒に共通する特徴として「計画的な学習習慣」があげられ、これが成績向上への最短ルートであると考えています。

内申ランクの評価項目には「定期テストの点数」「課題・提出物」「主体的に学ぶ態度」が含まれますが、これらはすべて日々の学習習慣によって支えられています。また、夏期講習の効果を最大限に引き出すためにも「学習習慣をしっかり作ること」が不可欠です。

このような連鎖的な関係から、個別の学習テクニックや一時的な努力だけでは限界があり、根本的な「学習習慣」の確立こそが、内申ランクの向上や道コンでの得点力アップ、ひいては札幌の高校入試成功の共通の土台であり、最も強力な学習のテコとなることがわかります。習慣化は単なる手段ではなく、成績向上と受験成功のための本質的な戦略と言えます。

さらに、進学研究室では「脳科学・加速学習に基づいた学習方法」を取り入れています。「合格親方」は、マインドマップや加速学習理論のアクセラメンツなど、脳科学的アプローチの学習メソッドのインストラクターでもあります。東京・大阪だけではなく、中国でも講座を行うなど実績があります。アドバイスが単なる経験則や一般的な学習法にとどまらず、科学的根拠に基づいた、より効果的で効率的なアプローチになるように心がけています。

成績を劇的に変える「学習習慣」の力

多くのお子さんは勉強を苦痛に感じ、机に向かうことや宿題に抵抗を持っているのではないでしょうか。しかし、30年以上の指導経験から、勉強が苦痛でなくなった瞬間に成績が伸び始めるケースが多いと実感しています。この変化の背景には「学習習慣の力」が大きく関わっていると考えています。

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所の共同調査によると、成績上位の中学生・高校生に共通するのは「普段から計画的に勉強していること」であり、逆に成績下位の生徒は「普段から計画的に勉強できていない」ことが多いという結果が出ています。このことから、成績の差は「計画的な学習習慣」の有無に大きく左右されると結論づけられています。

一時的に勉強量を増やす「詰め込み学習」では知識が定着しにくいことが明らかになっており、日常的に将来の目標を意識して行動する「勉強が得意な人」の習慣が、中学・高校での成績向上に大きく貢献すると説明されています。

脳科学に基づいた学習習慣化3ステップ

1万組以上の親子との相談経験から、学習習慣を定着させるには次の3つのステップが重要だと考えています。この順序を意識することで、「勉強が苦痛じゃなくなった」と感じる生徒さんは多いのです。

ステップ1:まずは机に向かう時間を確保する

最初の課題は、勉強の内容よりも、まず机に向かうという行動自体を習慣化することです。

最終的な目標として、小学生は1日1時間弱、中学生は1時間半程度の勉強時間を確保することを考えます。このアプローチは、行動経済学や心理学でいう「スモールステップ」や「習慣の連鎖」の考え方と一致しているので、勉強への心理的抵抗が大きい生徒でも取り組みやすくなると考えています。

これにより、学習開始のハードルが下がり、小さな成功体験を積み重ねることができます。そして、自己効力感が高まり、学習への前向きな気持ちが育まれることで、「苦痛から楽しみに変わる」ようになります。特に、札幌の中学生にとっては、心理的なサポートが学習継続のカギとなります。

ステップ2:学習の質を高める工夫を取り入れる

机に向かう習慣が定着したら、次は「学習戦略」を身につけ、学習効果を最大化する工夫を取り入れます。前述の調査結果が示す通り、成績に強く影響するのは勉強時間の長さよりも、勉強の仕方(質)です。

例えば、定期テスト前に科目ごとの得意・不得意に合わせて勉強時間を配分したり、学習の途中で計画通りに進んでいるかを確認したりすることで、学習効果を大きく高めることができます。

これは、限られた時間の中で最大の学習効果を出すための戦略であり、特に部活動や他の活動で忙しい札幌の中学生にとって重要です。単に長時間机に向かうだけでなく、効率よく知識を定着させ、応用力を高める「質」への転換が、道コンや総合ABCといった実力テストでの得点力向上、ひいては志望校合格への近道となります。

ステップ3:自己管理能力を育てる

最終的な目標は、生徒自身が学習計画を立て、実行し、その結果を振り返るという自己管理能力を身につけることです。ある研究によると、生徒の自己管理能力が向上すると、学習習慣の定着や学力の向上に直接つながることが分かっています。

AIやICTが急速に発展する現代では、自ら学び続ける力がますます重要であり、学習習慣が未来を主体的に生き抜くための基盤になると考えています。

家庭でできる学習習慣づくりのサポート

学習習慣の定着には、家庭での保護者のサポートも不可欠です。

効果的な方法として、「こうしなさい」と命令するのではなく、「私もこうやって勉強していたよ」と保護者自身の経験を伝えることで、子どもが保護者の言葉に耳を傾けやすくなると考えています。

もちろん、保護者が中学生だったころと今の生徒さんの学習環境は大きく違います。教科書で学ぶ内容も違いますし、北海道の高校入試の制度も、入試の出題の内容も違います。

保護者の方が中学生のころに成績が良かったとしても、今は成績のつき方も違いますので、声の掛け方には注意が必要になります。

また、スマートフォンなどの誘惑を遠ざけるためのルールを作ったり、集中できる学習空間を整えることに保護者として成績を伸ばしていくために関わっていくことは大切なことです。

夏期講習を最大限に活かす!道コン得点力アップ戦略

道コンとは?札幌の受験生にとっての重要性

道コン(北海道学力コンクール)は、北海道内の中学生の約40〜70%が受験する最大規模の模試で、実際の北海道公立高校入試との相関性が非常に高いとされています。

特に中学3年生にとっては、志望校選びの重要な判断材料となり、その結果は受験戦略に直結します。道コンで高得点を取ることは、秋から始まる学力テスト(総合ABC)の成績向上、ひいては入試本番の合格へとつながる重要なステップです。

夏期講習は「道コン・総合ABCで得点力を上げる効果的な学習の機会」として考えています。それと同時に「夏休みから入試に向けて本格的な学習を進めていくための学習習慣をしっかり作ること」のサポートの最終段階とも言えると思っています。

学習習慣が成績向上のカギであるという考え方と合わせると、夏期講習が単なる学力向上のための復習的な期間ではなく、学習習慣を作ることが入試で勝つための戦略的意味を持つことがわかります。つまり、夏期講習は「道コン」という具体的な目標達成だけでなく、その後の長期的な学習成功に不可欠な「学習習慣」を確立する重要な期間なのは間違いないと思っています。

受験生、特に内申ランクが厳しい場合は、夏期講習を単発のイベントとして捉えるのではなく、長期的な学習習慣形成の「ブートキャンプ」としての役割を認識し、その後の秋からの総合ABC対策や入試本番への土台を築く重要な期間として最大限に活用してほしいと思っています。

夏期講習前の徹底準備:自己診断と学習計画

夏期講習の効果を最大化するためには、事前の準備がどうしても必要です。「準備なくして成功なし」という言葉の通りです。夏期講習の期間は長いように感じるかもしれませんが、受験生が中学校の3年間の学習内容をすべて復習して、ある程度のレベルにしていくのには厳しいと感じます。

内申ランクの上下に関係なく、それぞれのレベルで必要な得点があると思いますので、その点数をクリアしていくためにはやるべきことを明確にしておきます。

基礎力徹底強化のための自己診断

まず、教科書や学校のワークの基本問題で理解度と定着度をチェックし、自分の苦手単元を具体的にリストアップします。国語以外の4教科、中でも英語・数学の2教科については、夏休み前、夏期講習までの時間で自分の現状について理解をしたいところです。

もし余裕があるのであればですが、「わかる」と「できる」の違いを認識し、自分で解けるようになるまで繰り返し入試基礎レベルで演習することが得意な教科・単元でできたら自信につながってきます。苦手教科を単元別に過去問で演習することができる「道コンセレクション(中1・中2・中3)」を必ずやってみて欲しいと思います。

ここで注意したいのは、焦らずにていねいに学習を進めることです。完璧に仕上げることを目的にせず、自分が気がついていなかった得意・苦手を理解でき、苦手を少しでもケアできていればOKとして欲しいと思います。

効果的な夏休みの学習計画の立て方

内申ランクに直結する苦手科目や、道コン(入試)で得点源にしたい科目を優先順位付けします。時間配分としては、平日4〜5時間、土日2〜3時間を目安とし(部活動がある場合は調整)、苦手科目6:得意科目4の比率でバランス良く学習時間を配分することを勧めます。

しかし、ここで言う苦手科目については十分に時間をかけて苦手を克服するために時間をかけていない科目を指します。点数が取れている・取れていないという感覚で苦手教科と判断することは避けてください。

無理な計画を立てるよりも、毎日少しでも続ける「継続は力なり」が大切です。特に夏休みから本格的に学習を始める生徒には、この期間に学習習慣をしっかり作ることも忘れてはいけません。

道コン攻略!教科別「合格親方メソッド」

「道コン」対策として「道コンセレクション(中1・中2・中3)」で基礎的な問題の演習をすることが効果的だと思います。手に入るのであれば「北海道学力コンクール(道コン)」の過去問には挑戦してもらいたいと思います。理由は「出題範囲が毎年ほぼ同じで、問題のレベル感・出題の質がかなり近い」ためです。「道コン」が単なる模擬試験にとどまりません。

夏休み中に道コンにチャレンジすることで、自分の得意・不得意を理解して、北海道の高校入試、総合ABC対策として演習を勧めていくことが、秋以降に実力を伸ばすことにつながると考えています。

くり返しなる部分がありますが、道コンセレクション(中1・中2・中3)を徹底的にやり込むことは、入試本番の形式や出題レベルに慣れるだけでなく、自分の弱点を効率的に特定し、得点力を高めるための非常に強力な戦略となります。

【教科別重点学習単元・スキルと学習法】

数学:正負の数、文字と式の基本計算、一次方程式、連立方程式の解法、一次関数のグラフと式

→ 反復練習(同じ問題を3回以上解く、間違えた問題はくり返し解く)

英語:be動詞・一般動詞の基本文法、現在・過去・未来時制の使い分け、基本文

→ 音読と書き取りの組み合わせ

国語:説明的文章の読解

→ 3つの関係性をつかみながら読み解く

理科・社会:各分野の基礎知識、重要語句

→ 反復学習、アウトプット重視(声に出したり書いたりする)、マインドマップ活用

内申ランクを確実に上げる!日々の学習とテスト対策

北海道の内申ランク計算と重要性

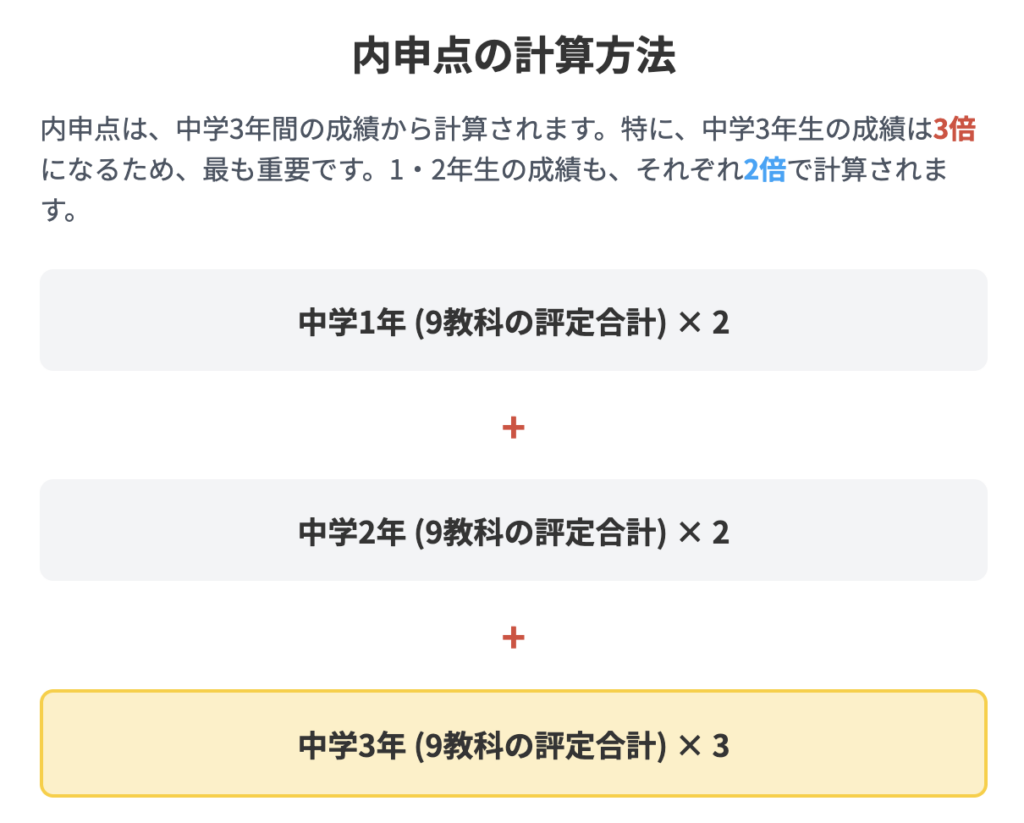

北海道では内申点を「学習点」と呼び、中学校3年間の通知表の評定を点数化したもので、満点は315点です。主要5教科(国語、社会、数学、理科、英語)と実技4教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)の合計9教科すべてが内申点の対象となります。学年ごとの評定に重み付けがあり、1年生と2年生の評定合計はそれぞれ2倍、3年生の評定合計は3倍で計算されます。このため、3年生の評定が内申点に最も大きな影響を与えます。

内申点(315点満点)は20点ごとに区切られ、「AからMまでの13段階」の内申ランクとして表されます。中学1年生の学年末通知表で、9教科の合計点に7を掛けると、おおよその内申ランクの目安がわかります(例:1年生で9教科合計が27点なら → 27×7=189点 → Gランク)。

北海道の公立高校入試では、募集人員の約70%が内申点と学力検査を同等に評価する選抜方法で合否が決まるため、内申ランクは重要です。内申ランクで志望校が決まってしまうくらいに大切なものです

特に、実技4教科の評定が主要5教科と同じ重みで内申点に反映される点は、他の都道府県ではあまり見られない北海道の入試制度の大きな特徴です。実技教科が得意な生徒にとっては内申点アップの大きなチャンスとなります。

この制度は、単なる学力テストの点数だけでなく、生徒の「日々の学習への真剣な取り組み」や「学校生活全般での真面目さ、積極性、協調性」といった、より広い資質を重視していることを示しています。

札幌の高校受験生は、特定の科目やテスト対策で点数を取れば良いというのではなく、バランスの取れた学習習慣と学校生活を送ることが、内申ランク向上、ひいては合格への近道となります。これは、生徒が学校生活全体を「受験の一部」として考えるべきだというメッセージでもあります。

定期テスト・提出物・授業態度:内申点アップの鍵

内申点アップには、次の3つの要素が重要です。

1. 定期テストの点数:テスト前は最低2週間前から計画的に勉強を始め、1点でも多く取る意識を持つことが大切です。

2. 課題・提出物:期限厳守は絶対条件で、内容も丁寧に仕上げることが求められます。未提出は内申点に大きくマイナスとなるため、注意が必要です。

3. 授業態度:積極的な発言や先生の話を真剣に聞く姿勢という授業態度よりも、「一生懸命取り組む姿勢」や、グループワークなどへの貢献、振り返りレポートの提出などの主体的に学ぶ態度も意識しなくてはいけません。

苦手克服と内申ランク向上を両立する学習法

内申ランクを上げるためには、苦手分野の克服が不可欠です。内申点が9教科の総合評価であるため、一つの教科でも低い評定があると全体のランクが下がる可能性があります。

効果的な苦手克服法

まず「苦手を認識すること」が第一歩で、苦手から逃げずに正確に把握することが大切です。

具体的な学習法として、分散学習(毎日少しずつ学習)、インターリービング学習(得意科目と苦手科目を交互に学習)、スモールステップ法(難しい内容を小さなステップに分ける)が効果的です。

特に「苦手は一気に克服しようとしない」ことが大切で、毎日少しずつ着実に進めることが強調されています。

苦手になっている理由の多くは、そもそも時間をかけて学習していないことが多いです。

先に書いた学習方法を参考にして、自分に合った学習をして欲しいと思います。

目標設定

内申ランクを上げるには、現実的かつ挑戦的な目標を立てることがポイントです。

たとえば、現在のDランクからCランクを目指すなど、具体的な目標設定が推奨されます。各教科の現在の評定を確認し、特に「3」を「4」に上げられそうな科目を重点的に対策することが、効率的な内申点アップにつながります。

内申点の計算方法を見ると、1年生と2年生の評定もそれぞれ2倍の重みで加算されます。

特にこの時期(中1・2)の地道な努力が3年生での負担を大きく軽くします。また、夏期講習で1・2年生の基本知識の学習をスタートし、学力テストABC・入試対策をしている受験生が多いと考えています。

夏休みが終わり、2学期が始まってからの秋の総合ABC対策において、1・2年生の学習と3年生の学習を並行して行えるかが重要になってきます。学校の授業の予習・復習だけではなく、総合ABC対策として1・2年生の復習を並行で行なっていかなければいけません。

これは、北海道・札幌の高校受験が、中学3年生になってから急にスタートするものではなく、中学入学からの3年間の積み重ねであるということを忘れずに学習を勧めていきましょう。

中学1・2年生の段階から内申点を意識した学習習慣の確立と基礎固めを徹底することで、3年生になってからの受験勉強の「貯金」となり、受験直前の精神的・学習的プレッシャーを大幅に軽減できます。生徒さんはより高い目標を設定しておくと、内申ランクで志望校を目指すための余裕が生まれるということにつながります。

総合ABCと道コン結果を最大限に活用する戦略

札幌の高校受験における総合ABCの役割

総合ABC(学力テストABC)は、北海道・札幌の高校受験において志望校決定を左右する最も重要なテストです。9月から11月にかけて実施されるこの3回のテストは、単なる実力テストではなく、「中学校で行われる」入試本番に近い形式の学力テストであり、中学校の進路指導で志望校決定の重要な資料となります。

札幌市内の中学校では11月はじめ頃に定期テストが行われることが多く、総合Cも同じ時期に行われるため、内申ランクを意識した定期テスト対策と総合ABC対策のバランスが重要です。

総合ABCと道コンは「志望校決定を左右する最重要テスト」であり、「入試本番に近い形式」であります。特に道コンは「実際の高校入試と非常に相関性が高い」ので、テスト結果を「現状把握のためのデータ」「客観的分析」「弱点発見と改善計画立案のツール」として活用することが大切です。

つまり、総合ABCと道コンは、札幌の高校受験において生徒さんの現在地を正確に示し、志望校とのギャップを明確にし、その後の学習戦略を修正していくためのコンパスとしての役割を果たしています。

感情的な判断ではなく、データに基づいた冷静な分析と具体的な行動計画への落とし込みが、合格への最も戦略的なアプローチであるということを受験生の保護者の方には忘れないで欲しいと思います。

結果分析から志望校決定までのロードマップ

結果活用の心構え

総合ABCの結果は、現状把握のための客観的なデータと捉えることが重要です。

結果に一喜一憂せず、感情ではなく数値に基づいて冷静に判断し、弱点発見と改善計画立案のツールとして建設的に使っていきます。。特に、保護者が感情的になっても成績向上にはつながりにくいですし、プラスに働くことはほとんどないのではないでしょうか。

重要な自己分析ポイント

総合ABCでは、全体得点を見るだけでなく、「中学1・2年生範囲の得点率」と「中学3年生範囲の得点率」に分けて分析することが大切です。

さらに、社会なら地理・歴史・公民、数学なら計算・関数・図形など、単元ごとに細かく分析し、どこが得点できていて、どこが取れていないかを確認しましょう。

全く得点できていない分野は特に注意が必要です。

12月中学校の三者面談での活用法

12月前半で札幌の中学校では受験校を決定し、三者面談に臨むことが多いです。

三者面談では、志望校決定の最終段階として、志望校と現実のギャップを認識し、残り期間での具体的な学習戦略を立てます。

内申ランクが成績1〜2個で上下する場合は、学校の先生から直接アドバイスやヒントをもらうことが重要です。

総合ABCの結果に加え、道コンの10月・11月の結果も見て受験校を決定することをオススメします。

保護者と連携する効果的な進路相談

中学3年生の前期の成績が出て内申ランクがほぼ決まる時期(10月頃)には、受験戦略の方針を固める必要があります。志望校の合格に必要な内申ランク・偏差値に余裕がない場合、学習塾や家庭教師と学習の方向性を保護者が確認することが大切です。

また、セカンドオピニオンとして、特に小学生のころからや中1から同じ学習塾・家庭教師で結果に繋がっていない場合には、現在利用している学習塾や家庭教師以外の入試専門家の客観的な意見・アドバイスをもらうことも有効だと思います。

1年以上同じ学習塾・家庭教師で結果が出ていない場合、入試までに結果を出す(成績を伸ばす)リスクが大きいため、つまり、今までと同じで結果につながりにくいと考えています。

リスクが大きいという意味はではあまり差がないので、環境を変えることも検討すべきで「本当のラストチャンス」であり、合格に向けて思い切った決断をすることも必要です。

実際にうちの教室に中学3年生の10月・11月から通いはじめて、合格するのは難しいと言われていた志望校に合格をした生徒さんは少なくはありません。受験生の保護者としては決断しにくいことではありますが、お子さんのためには冷静に判断して欲しいと思います。

志望校についての情報と入試戦略によっては、受験校も入試結果も全く違ったものになってきます。

北海道の高校入試は変わっていますし、高校のボーダーなどは保護者の高校受験のころとも違うことになっています。志望校決定は受験生本人だけでなく保護者にとっても大きな決断をしなくてはいけないのでプレッシャーとなります。

積極的に専門家の意見を聞くこと、相談することで、よりお子さんに合った意思決定ができるのではないでしょうか。

まとめ:札幌での高校合格へ!継続と自己管理の学習術

北海道・札幌で高校受験を成功させるためには、単なる知識の詰め込みや一時的な努力ではなく、「学習習慣の確立」が最も重要であると考えています。

脳科学に基づいた質の高い学習法を取り入れ、勉強を「苦痛から楽しみに変える」というアプローチは、生徒のモチベーションを維持し、継続的な学習と成長を促すと思っています。

単に目先の高校合格だけを追うのではなく、生徒が大学進学を含め、その先の将来にわたって自ら学び、成長し続けるための「基礎力」と「マインドセット」を育むことを真の目的としています。

戦略的学習の三本柱

1. 内申ランクの最大化

北海道の高校入試制度を深く理解し、主要5教科だけでなく実技4教科を含む9教科すべてを大切にする。日々の学習、そして定期テスト、提出物、授業態度への徹底した意識付けが不可欠です。特に中学1・2年生からの地道な積み重ねが、3年生の受験期の負担を大幅に軽減し、内申ランクを有利に進めるカギとなります。

2. 道コン・総合ABCの戦略的活用

これらの模試を単なるテストとしてではなく、自分の学力を客観的に把握し、弱点を特定し、志望校選定のための重要なツールとして最大限に活用することが大切です。特に「夏期講習」期間中の徹底的な対策と、各教科に特化した「合格親方メソッド」の実践が、道コンや総合ABCでの得点力アップに直結します。

3. 自己管理能力の育成

最終的な目標は、生徒自身が学習計画を立て、それを実行し、結果を振り返るという「自己管理能力」を身につけることです。この力は、高校受験を乗り越えるだけでなく、大学生活や社会人になってからも役立つ「一生ものの力」となります。

保護者へのメッセージ

子どもの学習習慣の定着には、家庭での保護者のサポートが不可欠です。

「こうしなさい」と命令するのではなく、自身の経験を伝えたり、集中できる学習環境を整えたりすることで、子どもを効果的に支えることができます。受験に関する不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず、積極的に専門家に相談し、客観的なアドバイスを得ることをおすすめします。

最終的なメッセージ

「継続は力なり」という言葉の通り、毎日コツコツと積み重ねる努力こそが、最終的な結果につながります。総合ABCや道コンの結果に一喜一憂せず、自分の学力向上と志望校合格という最終目標に向けて、自分を信じ、前向きな姿勢で学習に取り組むことが、北海道・札幌での高校合格へのカギとなります。

もし、お子さんの成績や受験、志望校で不安やお悩みがありましたら、家庭教師のアドバイザー・学習塾・予備校講師・学校の入試責任者という経験からアドバイスをさせていただきますので、気軽にご相談ください。