第一志望を決めるために学校説明会で保護者が本当にするべき質問

学校説明会、ただ参加するだけではもったいない!保護者の皆さんが抱える「何を聞けばいい?」の悩み

お子さんの高校受験に向けて、学校説明会へのご参加、本当にお疲れ様です。多忙な日々の中、お子さんの未来のために足を運ぶ保護者の皆さんの熱意には頭が下がります。

しかし、「学校説明会に参加したけれど、結局何が知りたかったんだっけ?」とか、「たくさん話を聞いたはずなのに、いまいちピンとこない…」と感じたことはありませんか?

「なんとなく」で終わっていませんか?学校説明会での情報収集の落とし穴

学校説明会は、各高校が自校の魅力を最大限に伝える場です。素晴らしい施設や熱心な先生方の話を聞くと、「ここもいいな」「あそこもいいな」と、漠然とした良い印象だけが残りやすいものです。

だって、学校説明会は受験生とその保護者に向けて、受験してもらうように、入学してもらうようにプレゼンをする場です。担当者はかなり長い期間を使って準備をしていますから、良い印象が残るのは当たり前なんです。

ですが、そこで立ち止まって考えてみてください。

- 「この学校の教育方針は、うちの子の性格や学習スタイルに本当に合っているのかな?」

- 「大学進学実績は素晴らしいけれど、そのためにどんな学習サポートがあるんだろう?」

- 「部活動は盛んそうだけど、勉強との両立は可能なのかな?」

といった具体的な疑問は、説明会で提示される情報だけではなかなか解消されないものです。多くの保護者の方が、配布されたパンフレットを眺めながら、「結局、うちの子にとってどうなんだろう?」というモヤモヤを抱えてしまうのは、決して珍しいことではありません。

漠然とした不安が残る…大学入試への影響も気になる保護者の本音

特に札幌の高校受験においては、内申点(通知表の評価)が合否に大きく影響することは、保護者の皆さんならご存知の通りです。学校説明会では、つい「偏差値」や「進学実績」に目が行きがちです。つまり、合格できるかどうかがどうしても気になるとは思います。

しかし、お子さんがその高校に入学した後、どのように学習に取り組み、どのように評価されるのか、という視点も非常に重要になってきます。

「この学校は、どんな生徒を求めているんだろう?」

「入学後の定期テストは難しいのかな?うちの子はついていけるだろうか?」

「もし勉強でつまずいたら、どんなサポートが受けられるんだろう?」

このような漠然とした不安は、お子さんの大学進学や高校生活に大きく関わる重要なポイントです。しかし、説明会では踏み込んだ質問がしづらかったり、何を質問すれば良いのか分からなかったりすることもあるでしょう。

大丈夫、その悩みはあなただけじゃない!多くの保護者が通る道です

お子さんの高校受験は、保護者にとっても初めての経験であることがほとんどです。学校選びに迷い、情報収集に苦労するのは、ごく自然なことです。

学校選びの「モヤモヤ」と「これでいいのかな?」

通知表はオール4くらい、模試や学力テストでは偏差値60前後という状況の受験生のお母さんから相談を受けたことをよく思い出します。志望校を考える際、いくつかの学校説明会に足を運んでいましたが、正直なところ、最初は「パンフレットに書いてあること以上の情報って、どうやって手に入れるんだろう?」と途方に暮れていたそうです。

第一志望は札幌のTOP進学高ですが、内申ランクと偏差値を考えると志望校を変えるかどうかは迷うと思います。仮に第一志望が残念だった場合に、この学校でなら「やれる」という高校にも出願できるかどうか、そういう学校を見つけられるかどうかは出願のときには大きなカギになったりします。

「この学校の雰囲気は良さそうだけど、うちの子が本当に伸び伸びと学べる環境なのかな?」

「部活と勉強の両立は本当にできるのだろうか?」

「先生方は、一人ひとりの生徒にどれくらい目をかけてくれるんだろう?」

漠然とした疑問は尽きず、説明会から帰るたびに「結局、何が決め手になるんだろう」というモヤモヤが残っていたそうです。そんなときにアドバイスさせていただいたのが、説明会で質問をすることです。それからは、質問の質を高めることで、得られる情報の質も格段に上がることを実感したそうです。

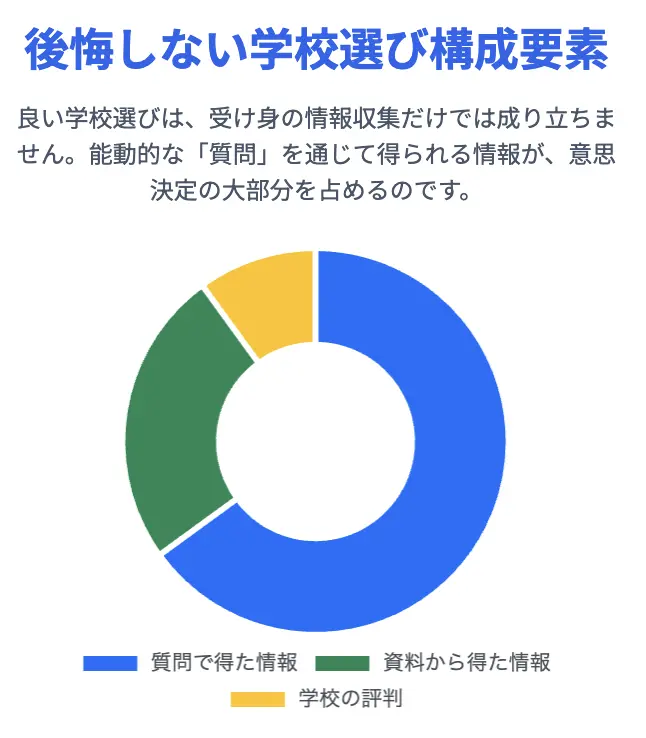

なぜ「質問」が重要なのか?学校説明会で得られる情報の真価

学校説明会で「質問」をすることは、単に疑問を解消する以上の意味を持ちます。

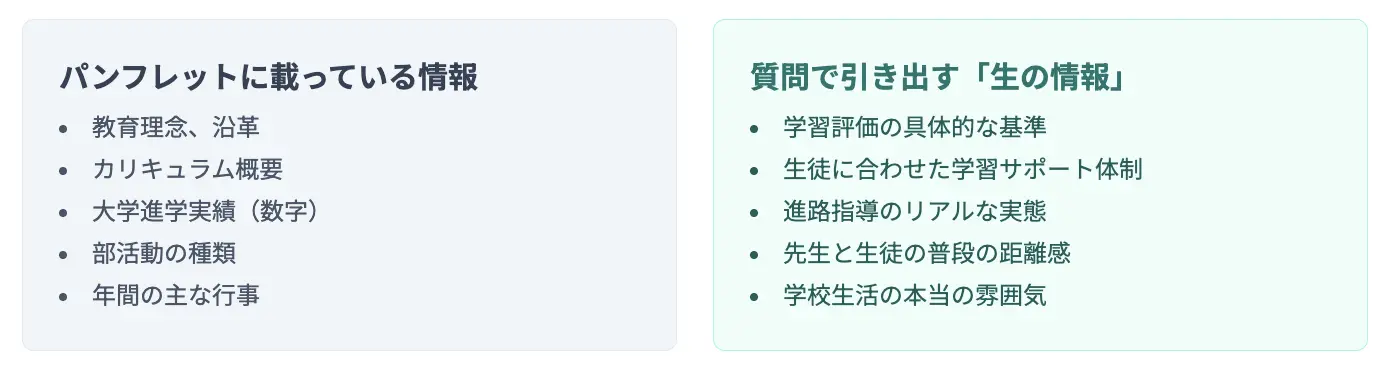

- パンフレットには載っていない「生の情報」を得られる: どんなに詳細なパンフレットでも、学校の「リアルな姿」をすべて伝えることはできません。先生方の言葉の端々や、質問への回答の仕方から、学校の雰囲気や教育への熱意、生徒への向き合い方を感じ取ることができます。

- お子さんの視点に立った情報が得られる: 漠然とした質問ではなく、「うちの子は〇〇なタイプなのですが、貴校ではどのようにサポートしていただけますか?」といった具体的な質問をすることで、お子さんに合った情報を引き出すことができます。

- 学校側の「本音」が見えてくる: 質問に対する回答の具体性や、担当者の表情、言葉遣いなどから、学校が本当に力を入れていることや、課題としていること、そして生徒への思いが垣間見えることがあります。

- 大学進学への意識を高めるきっかけにもなります。: 質問を通じて、学校がどのような生徒を評価し、どのような学習姿勢を重視しているのかが分かります。これらの情報は、お子さんが高校入学後に大学入試を意識して学習に取り組む際の大切なヒントとなります。

質問は、学校説明会を「受け身」から「能動的」な場に変える魔法のツールなのです。

大学入試も視野に!学校説明会で「聞くべきこと」と「見るべきポイント」

学校説明会を最大限に活用し、お子さんの志望校選びや入学後に大学入試につなげるためには、事前の準備と当日の「聞く・見る」姿勢がとても大切です。

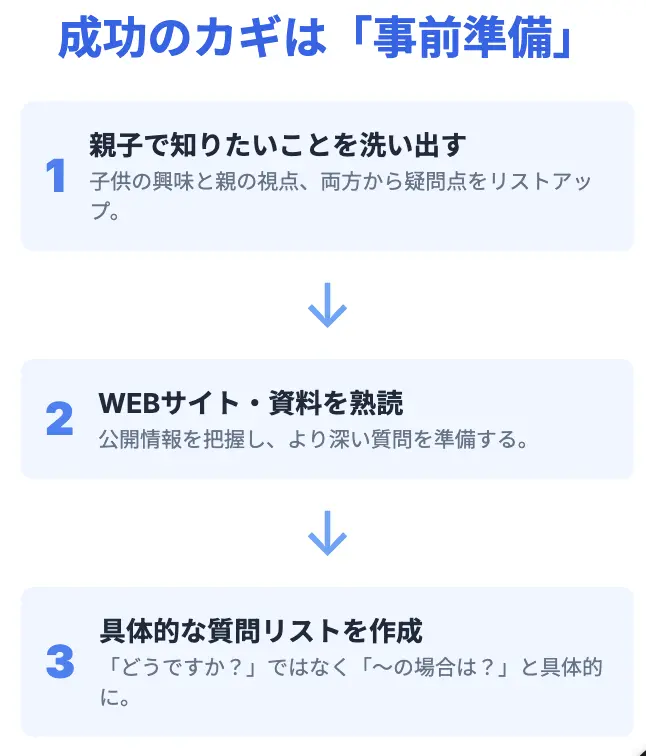

事前準備が成功のカギ!質問リストの作り方と情報収集のポイント

説明会に参加する前に、ぜひ以下のステップで準備を進めてみてください。

- お子さんと一緒に「知りたいこと」を洗い出す:

- お子さん自身が、その学校にどんなイメージを持っているか、何に興味があるかを聞いてみましょう。「部活のこと」「制服のこと」「食堂のこと」など、どんな些細なことでも構いません。

- 保護者としては、「学習面」「生活面」「進路面」の3つの視点から疑問点を整理します。

- 学校のWEBサイトやパンフレットを熟読する:

- 事前に公開されている情報は、できる限り目を通しておきましょう。すでに公開されている情報を質問してしまうと、時間がもったいないだけでなく、学校側に「事前に調べていない」と思われてしまうこともあります。

- 熟読することで、より深い疑問点や、WEBサイトでは触れられていない点が見えてきます。

- 質問リストを作成する:

- 洗い出した疑問点の中から、特に「これは直接聞きたい」「パンフレットには載っていないだろう」というものをピックアップし、質問リストとして書き出しておきましょう。

- 質問はできるだけ具体的にしましょう。たとえば、「学習サポートはありますか?」と聞くよりも、「定期テストで点数が伸び悩んだ場合、個別の補習や面談はありますか?」のように、具体的な状況を想定して質問すると、より的確な回答が得られます。

- 特に内申点に関連する質問は、後述するポイントを参考にリストアップしてください。

- 筆記用具とメモ帳、スマホ(写真撮影許可があれば)を準備:

- 聞いたことをすぐにメモできるよう、準備は万全に。後で振り返る際に役立ちます。

ここが肝心!大学入試に直結する学校の評価基準や学習サポートの確認方法

大学入試を視野に入れるなら、以下の点について積極的に質問・確認することをおすすめします。

指定校推薦や総合型選抜での大学進学を考えるときには重要になります。

- 学習評価の基準について:

- 「定期テストの点数以外に、どのような点が評価に加味されますか?(例:提出物、授業態度、発表、小テストなど)」

- 「各教科の評価基準について、具体的に教えていただけますか?」

- 「欠席や遅刻は、成績にどのように影響しますか?」

- 学習サポート体制について:

- 「授業についていけない生徒への補習や個別指導はありますか?」

- 「長期休暇中の講習はありますか?」

- 「自習室はありますか?利用時間や利用状況を教えてください。」

- 「学習面で困った時に、気軽に相談できる体制はありますか?(例:学習相談室、担任以外の先生への相談窓口など)」

- 進路指導について:

- 「進路指導はいつ頃から、どのような形で始まりますか?」

- 「大学の指定校推薦枠はどのくらいありますか?また、その選考基準は?」

- 「生徒の学習状況や進路希望を、保護者と共有する機会はありますか?」

- 学校の雰囲気や生徒の様子:

- 「生徒たちは、どのような雰囲気で学習に取り組んでいますか?活発な議論が多いですか、それとも集中して黙々と取り組むタイプが多いですか?」

- 「先生と生徒の距離感はどのくらいですか?質問しやすい雰囲気ですか?」

- 説明会中の生徒の態度や、案内役の生徒がいればその様子もよく観察しましょう。

これらの質問を通して、お子さんがその学校でどのように評価され、どのように学習をサポートしてもらえるのか、具体的なイメージを持つことができます。

今日からできる!学校説明会を最大限に活用するための具体的なアクション

学校説明会は、参加して終わりではありません。得た情報を最大限に活用し、お子さんの志望校選び、そして学習へのモチベーションアップに繋げることが大切です。

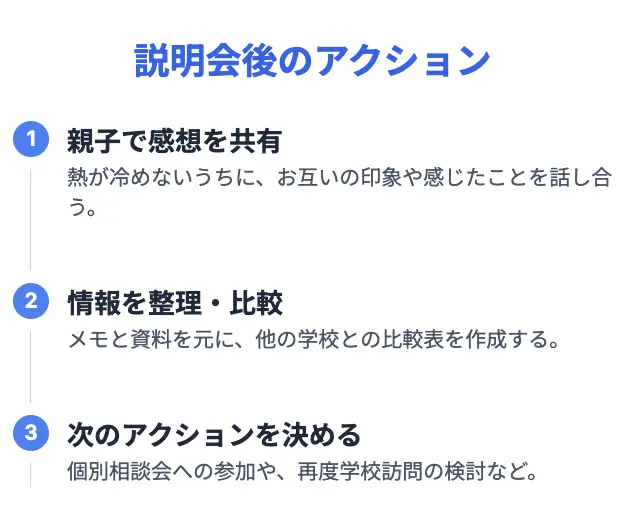

説明会後も続く!親子で振り返り、志望校への意識を高めるステップ

説明会から帰宅したら、熱が冷めないうちに以下のことを実践してみてください。

- 親子で感想を共有する:

- 「今日の説明会で、一番印象に残ったことは何だった?」

- 「この学校のどんなところが良いと思った?」「逆に、気になった点は?」

- お子さんの素直な感想を聞き、保護者の方の感じたこととすり合わせることで、お互いの理解が深まります。

- 質問の回答とメモを整理する:

- 説明会中にメモした内容を整理し、パンフレットやウェブサイトの情報と照らし合わせながら、不明な点を明確にしましょう。

- 特に重要だと感じた情報は、色ペンで強調したり、別のノートにまとめたりするのも良いでしょう。

- 他の学校と比較検討する:

- 複数の学校説明会に参加している場合は、それぞれの学校の情報を比較検討する表などを作成すると、客観的に評価しやすくなります。

- 「この学校は〇〇が強みだけど、△△はどうか?」といった具体的な比較軸を持つことが重要です。

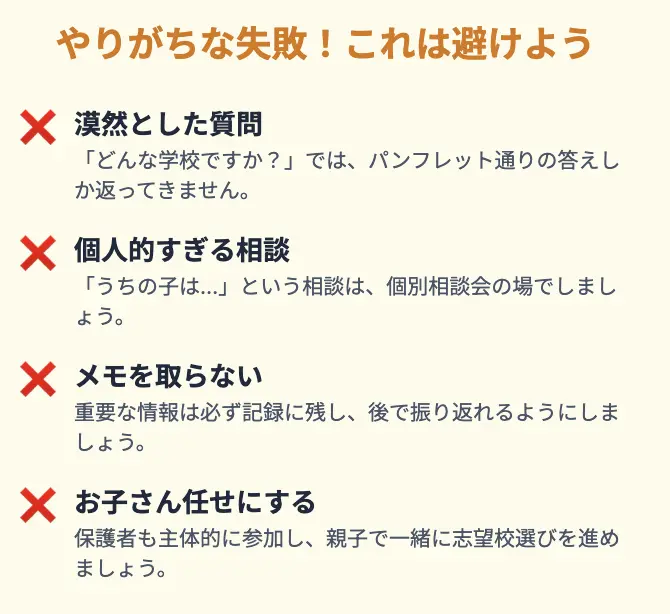

やりがちな失敗を回避!説明会で「これだけは避けて」ほしいこと

せっかくの学校説明会を無駄にしないためにも、以下の点には注意しましょう。

個別相談も限られた時間で行いますので、質問の準備はしておきましょう。

- 漠然とした質問をする: 「どんな学校ですか?」といった漠然とした質問では、具体的な情報は引き出せません。事前に質問リストを作成し、具体的に聞きたいことを明確にしておきましょう。

- 個人的な質問ばかりしないようにしましょう。: 「うちの子は〇〇が苦手なのですが、大丈夫でしょうか?」といった個人的な相談は、説明会の場では控え、個別相談会や面談の機会を活用してください。

- メモを取らない: 人間は忘れる生き物です。どんなに印象に残った話でも、時間が経てば曖昧になってしまいます。必ずメモを取り、後で振り返れるようにしておきましょう。

- お子さん任せにする: お子さん自身が主体的に参加することは大切ですが、保護者も積極的に情報収集に参加し、お子さんの疑問点や不安を一緒に解消する姿勢が重要です。

お子様の未来のために、今すぐ一歩を踏み出しましょう!

学校説明会は、お子さんの未来を左右する大切な情報収集の場です。漠然とした不安を抱えたまま参加するのではなく、明確な目的意識と準備を持って臨むことで、得られる情報の質が大きく向上します。そこで得た「生の情報」は、お子さんに合った志望校選びや、入学後の充実した高校生活、さらには学校の成績にもつながる大切な一歩となります。

説明会で得た情報が、合格への確かな一歩となる!

学校説明会で得た情報は、単なる学校のデータではありません。それは、お子さんの未来を切り拓くための大切な指針です。その情報を最大限に活用し、お子さんと一緒に自信を持って志望校合格を目指しましょう。あなたの努力は、きっとお子さんの未来につながります。応援しています!